結露対策ってどうやるの?

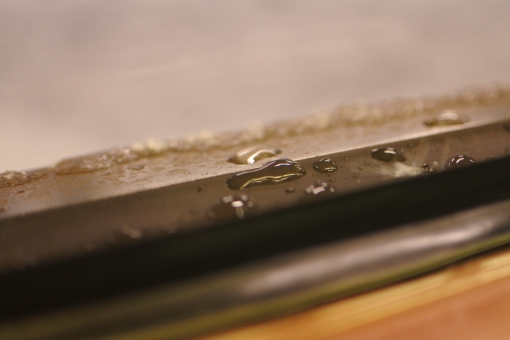

寒い時期に窓を見ると水をかけた後のように小さな水滴がたくさんついていることはありませんか。

寒い時期に窓を見ると水をかけた後のように小さな水滴がたくさんついていることはありませんか。この状態が結露で、放っておくと窓とサッシの間にカビが生えてしまったり、窓枠が錆びてしまうということも起こります。

また、結露はいつの間にか発生していることもありますので、この前窓を拭いたばかりなのにと悩んでしまう事もあります。

結露を起こさずに済む方法はあるのでしょうか。

これから結露対策をご紹介させていただきます。

1)対策の前に結露がどうして起こるか知っておこう!

夏場に冷たい飲み物を飲むのは、爽快感があっていいですよね。

夏場に冷たい飲み物を飲むのは、爽快感があっていいですよね。特に仕事の後のビールは最高です。

その際に、ビールのジョッキや飲み物のグラスに水滴がついているのを見たことがありませんか。

この水滴が結露です。

冬場は周辺が寒くなり、部屋の中が温かくなります。

そのため、冬の外気という冷たいものは、窓ガラスを通して部屋の暖かさに触れます。

結果、水滴がついたビールジョッキのように、窓ガラスに水滴がついてしまいます。

よく見ると結露は、窓ガラスの外側よりも内側の方に多くなっていませんか。

しかし、結露は水分です。

よく考えてみてください。

窓ガラスに結露として表れるには、もう1つの要因が必要になります。

それは、空気中の水分です。

つまり、湿気が多く部屋の中と外の温度差がある場合に、結露は起こりやすくなります。

結露が起こる原因が分かれば、あとはその対策を練ることで結露を防ぐことができます。

2)結露を防ぐには具体的にどうすればよい?

原因が分かっても、実際にどうすれば結露対策になるのかわからないという方もおおいのではないでしょうか。

原因が分かっても、実際にどうすれば結露対策になるのかわからないという方もおおいのではないでしょうか。こちらでは、結露対策の具体的な方法をいくつかご紹介します。

結露で悩んでいる方は参考にしてください。

2-1)換気をよくする

日本は湿気の多い国です。

日本は湿気の多い国です。窓を閉め切っていると、湿度がどんどん上がっていくという部屋もあります。

最近の家では、その湿気を外に排出する機能をもっているものもありますが、ひと昔前のマンションやアパートなどでは湿気が溜まりやすい造りのものもあります。

そこで役に立つのが換気扇です。

入れておくだけで、部屋の湿気を外に排出してくれます。

もちろん、場所によっては換気扇だけでは湿気が取れない場合もありますので、ホームセンターで販売されている湿気取りや除湿器などを使用するのも1つの方法です

2-2)窓を開ける

換気をよくすることともつながりますが、窓を開ける事で外気と部屋の温度差を少なくします。

換気をよくすることともつながりますが、窓を開ける事で外気と部屋の温度差を少なくします。外気と部屋の温度差があると、前述のビールジョッキのように水滴がつきやすくなり、それが結露になってしまいます。

寒い時期には窓を開けたくなくなりますが、こもった空気は結露の原因になりますので、時間を決めて換気をしてみましょう。

外の空気を入れることで、気分もスッキリすることがありますので一石二鳥です。

2-3)部屋の温度を下げる

寒い時期に部屋の温度を下げるのには勇気がいりますが、最近では体を部分的に温められるグッズや小さな湯たんぽなども販売されています。

寒い時期に部屋の温度を下げるのには勇気がいりますが、最近では体を部分的に温められるグッズや小さな湯たんぽなども販売されています。部屋自体の温度が外気とあまり変わらなければ、結露することも少なくなります。

防寒グッズを見直してみるのも1つの結露対策です。

2-4)結露防止の洗剤などを使用する

ホームセンタに行くと、結露を防止する洗剤やスプレーなどが販売されています。

ホームセンタに行くと、結露を防止する洗剤やスプレーなどが販売されています。また、食器用洗剤を薄めて窓ガラスを拭いておくと、結露を防止できるという方法もあります。

しかし、温度差があり過ぎる場合には、結露が起こってしまう場合もありますので、除湿や換気を並行して行うようにしましょう。

3)結露が起こってしまったらどう対応する

結露対策をしていても、結露が起こる事はあります。

結露対策をしていても、結露が起こる事はあります。しかし、自然の現象ですから起こってしまったものは仕方がありません。

きちんと対応することが大切です。

こちらでは、結露が起こった場合の対応方法についてご紹介します。

3-1)拭き取る

一番手っ取り早いのがこの方法です。

一番手っ取り早いのがこの方法です。雑巾できれいに拭き取りましょう。

状況によっては、拭いたそばからまた結露が起こることもありますので、その際には換気や部屋の温度を下げて対応しましょう。

3-2)新聞紙を使用する

新聞紙はインクが付いていることもあり、窓を拭く際にワックス効果があるとされています。

新聞紙はインクが付いていることもあり、窓を拭く際にワックス効果があるとされています。この新聞紙を結露がある場所に貼り付けて一晩おいておきます。

そうすることで、新聞紙に結露が吸収されるだけではなく、ワックスまでかけてもらえます。

新聞紙は湿っているのでボロボロになりやすいですが、新しい新聞紙と併用するなどすれば窓ガラス自体もかなりきれいになります。

まとめ

いかがでしたか?

冬場に起こりやすい結露対策についてご紹介させていただきました。

結露が続くと、窓枠にカビが生えてしまう事があります。

その際には、カビキラーなどがおすすめです。

黒くなっているので取り替えるしかないと思う方も多いですが、カビキラーをまいて一晩置いておくだけできれいになっている事もあります。

もちろん、カビキラーではダメな時もありますので、カビが落ちなくなったら窓枠の交換を検討しましょう。

そうならないためにも、日ごろから結露対策をしておきましょう。

冬場に起こりやすい結露対策についてご紹介させていただきました。

結露が続くと、窓枠にカビが生えてしまう事があります。

その際には、カビキラーなどがおすすめです。

黒くなっているので取り替えるしかないと思う方も多いですが、カビキラーをまいて一晩置いておくだけできれいになっている事もあります。

もちろん、カビキラーではダメな時もありますので、カビが落ちなくなったら窓枠の交換を検討しましょう。

そうならないためにも、日ごろから結露対策をしておきましょう。